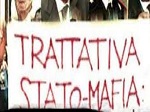

La "trattativa Stato-mafia" tra cronaca e memoria

Dunque, la Corte d’Assise di Palermo, il 23 settembre 2021, aveva assolto Dell’Utri per «non aver commesso il fatto» e gli ufficiali dei carabinieri perché «il fatto non costituisce reato», avendo appunto incardinato la sentenza sulle loro intenzioni positive.

«Le organizzazioni criminali di tipo mafioso hanno potuto contare sul silenzio della Chiesa, sulla sua benevolenza culturale e dottrinale, sull’appoggio dei politici e degli uomini dello Stato che avrebbero dovuto combatterle, sulla condivisione del loro operato da parte di ampi strati sociali dei territori interessati; era mai possibile pensare di mettere solo sulle spalle dei magistrati e degli apparati repressivi tutto il peso di una questione storica così intricata? Se la storia della criminalità non è solo storia di criminali, il peso dell’estirpazione non può essere posta solo sulle spalle degli apparati repressivi. Eppure solo lì viene posta l’attenzione quando se ne parla».

La lunga citazione tratta da un saggio recentemente proposto su queste stesse pagine – Le ragioni di un successo, riferito alla lunga durata in Italia del fenomeno mafioso e incluso ne L’atlante delle mafie – può essere un buon modo per ragionare sulla recente sentenza della Corte di Cassazione di Palermo che, di fatto, disarticola la tesi di fondo della cosiddetta “trattativa Stato-mafia”. A chi non conoscesse i caratteri di tale sentenza, va detto che i tre gradi di giudizio hanno progressivamente ridotto le responsabilità degli imputati legati allo Stato, ossia i vertici del Ros: Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni. Se in primo grado i tre alti ufficiali erano stati condannati per aver recapitato la minaccia mafiosa ai governi Amato e Ciampi e Marcello Dell’Utri per essersene fatto latore a Silvio Berlusconi, la sentenza d’appello aveva limato e corretto la posizione dei protagonisti, per così dire, istituzionali della trattativa. Il reato disciplinato dall’articolo 338 del codice penale, ossia violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato, era stato riletto alla luce di una diversa considerazione dei fatti: i carabinieri del Ros avevano effettivamente trasmesso ai governi in carica le minacce mafiose, ma, per così dire, “a fin di bene”, con un intento benevolo. Essi, secondo quella sentenza, avevano «agito avendo effettivamente come obbiettivo quello di porre un argine all’escalation in atto della violenza mafiosa che rendeva più attuale il pericolo di nuove stragi e attentati».

Dunque, la Corte d’Assise di Palermo, il 23 settembre 2021, aveva assolto Dell’Utri per «non aver commesso il fatto» e gli ufficiali dei carabinieri perché «il fatto non costituisce reato», avendo appunto incardinato la sentenza sulle loro intenzioni positive. Gli ermellini, i giudici della Cassazione, sono andati oltre, poiché hanno assolto Mori, De Donno e Subranni «per non aver commesso il fatto», ossia per non aver trasmesso le minacce corleonesi ai governi in carica tra il 1992 e il 1994. La posizione di Dell’Utri, già riabilitata in secondo grado, viene confermata, mentre la componente mafiosa vede prescritta per termini di legge la propria posizione, attenuata dal fatto che la minaccia fu solo tentata e non veicolata dagli uomini dello Stato.

In sostanza, è questo l’iter giudiziario di un processo che ha, passo dopo passo, scarnificato le tesi accusatorie del pubblico ministero Nino Di Matteo e dei suoi collaboratori. Non è stato lo Stato, insomma, a sollecitare con la sua debolezza l’avidità stragista di Riina, con la sua disponibilità a trattare e a trovare una mediazione; non è stata l’arrendevolezza dello Stato, disposto a un compromesso percepito come fragilità istituzionale dai mafiosi, a provocare dopo la strage di Capaci altri morti, Paolo Borsellino e la sua scorta e gli inermi cittadini di Milano, Firenze e Roma falcidiati dalle bombe.

Quella fase così convulsa della storia repubblicana, letta con gli occhiali di questa sentenza, è mutilata di una verità giudiziaria indubbiamente scomoda e, soprattutto, tragica. Verità giudiziaria che aveva scatenato, negli anni, polemiche velenose e polarizzato le posizioni di quanti, seguendo la tesi di Di Matteo, ritenevano e ritengono tuttora, a dispetto della sentenza della Cassazione, che i servitori fedeli dello Stato non siano sempre e tutti stati fedeli e di quelli che, invece, hanno sempre rigettato come fantasioso oppure oltraggioso l’impianto accusatorio nei confronti di pezzi dello Stato. E, di fatto, le parole della Cassazione hanno già contribuito ad aprire il “fuoco nemico” contro Di Matteo e le sue indagini. Un esempio su tutti è il titolo piuttosto eloquente di un articolo su “Il Riformista” di Piero Sansonetti, del 28 aprile: «Trattativa Stato-Mafia, fine della bufala di pm e Travaglio». Dall’altra parte, è sufficiente leggere l’editoriale di Giorgio Bongiovanni, direttore di “Antimafia Duemila”, del giorno successivo – dal titolo “Sentenza trattativa: lo Stato può “trattare” con i criminali – per addentrarsi in una riflessione che sostiene con fermezza la posizione del giudice palermitano e delle sue argomentazioni durante il processo.

È per questo che si è aperto questo breve commento alla sentenza della Corte di Cassazione con la citazione delle parole di Isaia Sales, Enzo Ciconte e Francesco Forgione. In questo Paese il problema non è soltanto più quello di delegare alle forze repressive il compito di estirpare una materia intricata e persistente come le mafie, contro le quali, come è chiaro a tanti, la pura e sola repressione non è sufficiente. In questo Paese il problema è quello di aver delegato ai magistrati il compito di scrivere la storia dei rapporti tra le mafie e i poteri politici, nazionali e locali, all’interno di un contesto piuttosto nervoso e teso, per non dire apertamente conflittuale, tra i nodi costituzionali del potere stesso, quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario.

Nessuna corte di giustizia può negare l’esistenza di una trattativa o, se non piace il termine, di un abboccamento tra mafiosi e uomini dello Stato. Gli ufficiali del Ros cercarono ed ebbero un’interlocuzione con la controparte, come attestano le parole dello stesso Mario Mori: «e restammo d’accordo che volevamo sviluppare questa trattativa», disse in tribunale il carabiniere, riferendo parte del suo dialogo con Ciancimino; in un successivo incontro, quest’ultimo avrebbe risposto: «guardi, quelli accettano la trattativa». Si può obiettare la legittimità o meno di un compromesso con i boss corleonesi, ma non si può contestare che alcuni alti esponenti delle forze dell’ordine abbiano operato fuori dal protocollo e dal controllo parlamentare. Che Mori e compagni abbiano riportato o meno ai governi in carica le parole mafiose è importante, certo, ma meno di queste domande: in nome di chi i carabinieri andarono a parlare con Ciancimino? A titolo personale? Inviati da un referente politico? Chi davvero conosceva l’iniziativa di Mori, De Donno e Subranni? Quali sono i limiti del segreto di Stato in un Paese democratico?

Al di là di altre considerazioni, non può una verità giudiziaria, confermata o disconfermata, costituire la base di assoluzione o di condanna dei poteri pubblici e della loro storia, non può un certo giornalismo prezzolato modellare quel che resta di una pubblica opinione in Italia attraverso il sensazionalismo di una tesi compiaciuta di sé stessa e finalizzata al trionfo di una parte incapace di uscire dal proprio limitato orizzonte. Non c’è bisogno delle autorevoli argomentazioni degli ermellini per fissare nella memoria collettiva un dato di ben più lungo respiro della loro sentenza, ossia le plurisecolari relazioni tra mafie e politica. Che nei decenni lo Stato italiano abbia trattato – se si intende con questa espressione aver cercato e trovato degli ambiti di complicità e delle connivenze – con le consorterie mafiose è appannaggio della conoscenza di chi non intende aspettare una sentenza per comprovare tali relazioni.

Quella sentenza può essere più o meno utile per un riscontro contingente, per una fetta del sapere complessivo, per un segmento parziale e limitato di una storia di lunga durata, per quanto rilevante sia tale segmento, come quello che concerne la fase stragista dei primi anni Novanta. Ma le parole della Cassazione non possono scalfire in nessun modo altri dati che, se non rappresentano una prova a favore della mafiosità dello Stato (tesi che lo scrivente non ritiene accettabile), costituiscono, però, una robusta argomentazione a favore delle responsabilità dei poteri pubblici dinanzi al fenomeno mafioso. Ciò a partire dal lungo silenzio della politica nostrana in merito a tale fenomeno, a partire dalla latitanza non dei latitanti, ma del ceto politico da un dibattito pubblico da cui la parola mafia è stata derubricata tranne che quando affiora un latitante mafioso superbamente nascosto nelle sue zone d’origine. Ciò a partire dall’inesauribile messe di fonti e documenti che tracciano i legami tra boss e classe dirigente, dalle origini a oggi dei clan mafiosi, o a partire dall’incredibile serie di depistaggi che hanno caratterizzato tanta parte della cronaca di questo paese, dalle morti dei giornalisti non prezzolati, dalle trame eversive che hanno conosciuto parabole contigue a quelle mafiose, come attestano gli incontri tra i golpisti del principe Borghese e gli uomini della ‘ndrangheta o la drammatica vicenda della stazione di Bologna.

Il fatto è che si cancella la memoria a colpi di cronaca e il flusso della storia isolandone i frammenti; il fatto è che la notizia roboante, o resa tale, paga di più della pacata e completa, controversa ricostruzione dei fatti; che oggi conta più di ieri e si presuppone che la parte valga per il tutto, che l’assoluzione di Mori, De Donno e Subranni ripari le responsabilità gravi del ceto dirigente nostrano nella storia. Siano pur innocenti i tre ufficiali del Ros; cosa cambia davvero, se anziché aggrapparci al dettaglio ci collochiamo su una cima più alta e guardiamo indietro, superata la miopia culturale che ci affligge? Da lassù, si riassorbono le polemiche sterili e quelle, non di rado, incrostate di faziosità, le posizioni da palio politico spacciate per “verità” e si afferma una visione più rotonda del problema. Una visione nella quale si accampano con netta evidenza non tanto i volti dei protagonisti della trattativa, ma quelli di milioni di persone a cui un arrogante complesso di poteri, legali e illegali, ha strozzato le vite e negato l’accesso a una più matura libertà. E ciò in nome di una comune idea del bene pubblico quale territorio di appropriazione da parte degli interessi privati; con il consenso elettorale o con la lupara.

Questa sentenza non arriva da una corte di giustizia, è scritta nero su bianco nella nostra lunga storia, ma come diceva il regista de “In nome del popolo sovrano”, Luigi Magni, gli italiani conoscono il generale Custer, ma ignorano il generale Bava Beccaris, hanno cioè scarsa memoria del loro passato. Se ne avessero, saprebbero che le assoluzioni o le condanne di un tribunale sono solo una delle autorevoli fonti di cui ci si serve per ricostruire il tessuto di una storia nazionale, non le uniche. La sentenza della Corte di Cassazione, letta attraverso i titoli scoppiettanti dei giornali, scrive una storia, non la storia del rapporto tra le mafie e il ceto politico italiano. Con buona pace di chi, per risolvere i conti con la nostra vicenda unitaria, li azzera attraverso un grido di giubilo che ristabilisce i confini tra “buoni” e “cattivi”, per puerile esigenza di chiarezza e di contorni, per semplificarsi la vita davanti alle ambiguità del reale o per adulta malafede intellettuale.

- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -