Il quadro della settimana: “Te arii vahinè” - la donna regale (o dei Manghi), di Paul Gauguin

1896

Olio su tela

cm 97 x 130

Ubicato al Museo Pushkin di Mosca

Appena terminato di dipingere questa tela, Gauguin non esitò a definirla il suo miglior lavoro fatto fino a quel momento. Il pittore era a Tahiti, dove si era recato per la seconda volta, in fuga dalla civiltà e in cerca di esperienze con il primitivo. Per Gauguin, come per altri artisti della sua generazione, la scelta di divenire pittore coincise con una rivolta, una fuga dalla società borghese, una via per trovare ed esprimere se stesso.

![Te_Arii_Vahine_1896_Paul_Gauguin[1] Te_Arii_Vahine_1896_Paul_Gauguin[1]](IMG/jpg/Te_Arii_Vahine_1896_Paul_Gauguin_1_.jpg) Nel suo caso scegliere di essere un pittore a tempo pieno, significò anche la rottura con la moglie (da cui aveva avuto cinque figli), la fine della serenità e l’inizio di un’esistenza errabonda e sofferta.

Nel suo caso scegliere di essere un pittore a tempo pieno, significò anche la rottura con la moglie (da cui aveva avuto cinque figli), la fine della serenità e l’inizio di un’esistenza errabonda e sofferta.

Instancabile sperimentatore, seppe assimilare e far propri i diversi stimoli da cui prese spunto: fu innovatore e foriero di soluzioni artistiche sintetiche e simboliste, capace anche di distaccarsi dalla realtà apparente, rinunciando alla costruzione dello spazio mediante la prospettiva tradizionale; gli sfondi, come nelle stampe giapponesi, divennero così fondali decorativi. E’ il colore stesso, racchiuso entro linee di contorno tese, steso ampio, senza mescolature ad assumere il compito di dare struttura e profondità alla composizione (vedi il paesaggio del quadro, suggestivo e lussureggiante).

Il serpente che si avvolge al tronco dell’albero in secondo piano suggerisce di leggere, nella donna mollemente sdraiata, una immagine di Eva. Ma si tratta di una Eva primitiva, sprovvista di ogni allusione al peccato e al proibito: la sua Eva tahitiana è acuta e sapiente nella sua ingenuità e in fondo ai suoi occhi si può cogliere qualcosa di enigmatico e inafferrabile.

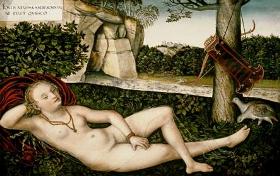

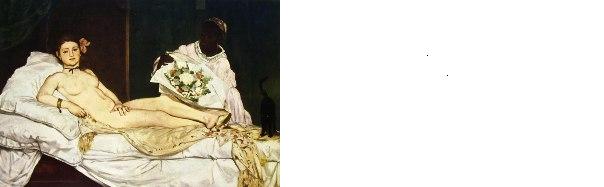

La sua Eva, relativamente alla posa del corpo nudo ricorda altre opere della pittura occidentale quali “La Maya Desnuda” di Goya e l’”Olimpia” di Manet, ma rispetto alle conturbanti figure femminili dell’arte occidentale, la bellezza tahitiana è sprovvista di quella maliziosa sfida dello sguardo, dell’ambiguità del volto che insieme attrae e sfugge e poi lo sguardo non è rivolto verso lo spettatore. Più pertinente invece risulta l’accostamento con “Il riposo di Diana” di Lucas Cranach il vecchio, anche per la composizione generale della scena.

La sua Eva, relativamente alla posa del corpo nudo ricorda altre opere della pittura occidentale quali “La Maya Desnuda” di Goya e l’”Olimpia” di Manet, ma rispetto alle conturbanti figure femminili dell’arte occidentale, la bellezza tahitiana è sprovvista di quella maliziosa sfida dello sguardo, dell’ambiguità del volto che insieme attrae e sfugge e poi lo sguardo non è rivolto verso lo spettatore. Più pertinente invece risulta l’accostamento con “Il riposo di Diana” di Lucas Cranach il vecchio, anche per la composizione generale della scena.

Paul Gauguin (1848-1903), pittore francese, è stato uno dei protagonisti della fase artistica che definiamo post-impressionismo. Egli incarna un altro archetipo di artista: l’artista che vuole evadere dalla società e dai suoi problemi per ritrovare un mondo più puro ed incontaminato. Egli, al pari di tutti gli altri artisti e poeti francesi di fine secolo, vive sullo stesso piano la sua vita privata e la sua attività artistica. E le vive con quello spirito di continua insoddisfazione e di continua ricerca di qualcosa d’altro che lo portò a girovagare per mezzo mondo, attratto soprattutto dalle isole del Pacifico del Sud.

Egli, benché nato a Parigi, trascorse la sua prima infanzia a Lima, in Perù. Tornato in Francia, a diciassette anni, si arruolò come cadetto in Marina, restando in mare per cinque anni. Nel 1871 ritornò a Parigi e si impiegò presso un agente di cambio. Iniziò così il periodo più sereno e borghese della sua vita. Si sposò con una ragazza danese, ebbe cinque figli, condusse una vita contraddistinta da un discreto benessere economico. Intanto iniziava a collezionare quadri e a dipingere. Espose sue opere nelle mostre che gli impressionisti tennero dal 1879 al 1886. Ma la situazione della ditta presso la quale lavorava si fece critica e nel 1883 fu licenziato. Venuta meno l’agiatezza economica si aggravarono anche i suoi problemi familiari. La moglie ritornò presso la sua famiglia d’origine in Danimarca. Gauguin la seguì cercando di lavorare in Danimarca ma, seguendo la sua vocazione artistica, abbandonò il lavoro per dedicarsi solo alla pittura. Ritornò in Francia e i rapporti con la moglie divennero solo epistolari. Si trasferì in Bretagna, a Pont-Aven, nel 1885, dove divenne capofila di una nuova corrente artistica chiamata «scuola di Pont-Aven» e che egli definì «sintetista». Nel 1887 andò a Panama e in Martinica. L’anno dopo era di nuovo a Pont-Aven. Nel 1888 trascorse un periodo anche ad Arles dove dipinse insieme a Vincent Van Gogh. Ruppe con il pittore olandese per ritornare a Pont-Aven. Nel 1891 andò per la prima volta a Tahiti, trattenendosi tre anni. Fece ritorno a Pont-Aven, ma per poco. Nel 1895 si trasferì nuovamente nei mari del Sud e non fece più ritorno in Francia. Morì nel 1903 nelle Isole Marchesi.

La pittura di Gauguin è una sintesi delle principali correnti che attraversano il variegato e complesso panorama della pittura francese di fine secolo. Egli partì dalle stesse posizioni impressioniste, comuni a tutti i protagonisti delle nuove ricerche pittoriche di quegli anni. Superò l’impressionismo per ricercare una pittura più intensa sul piano espressivo. Fornì, dunque, soprattutto per i suoi colori forti ed intensi, stesi a campiture piatte, notevoli suggestioni agli espressionisti francesi del gruppo dei «Fauves». Ma, soprattutto per l’intensa spiritualità delle sue immagini, diede un importante contributo a quella pittura «simbolista», che si sviluppò in Francia ed oltre, in polemica con il naturalismo letterario di Zola e Flaubert e con il realismo pittorico di Courbet, Manet e degli impressionisti. Il suo contributo al «simbolismo» avvenne attraverso la formazione del gruppo detto «scuola di Pont-Aven». Fonte di ispirazione per questa pittura erano le vetrate gotiche e gli smalti cloisonne medievali. Prendendo spunto da essi i pittori di Pont-Aven stendevano colori puri e uniformi, contornati da un netto segno nero. Ne derivò una pittura dai toni intimistici che rifiutava la copia dal vero e l’imitazione della visione naturalistica.

- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -